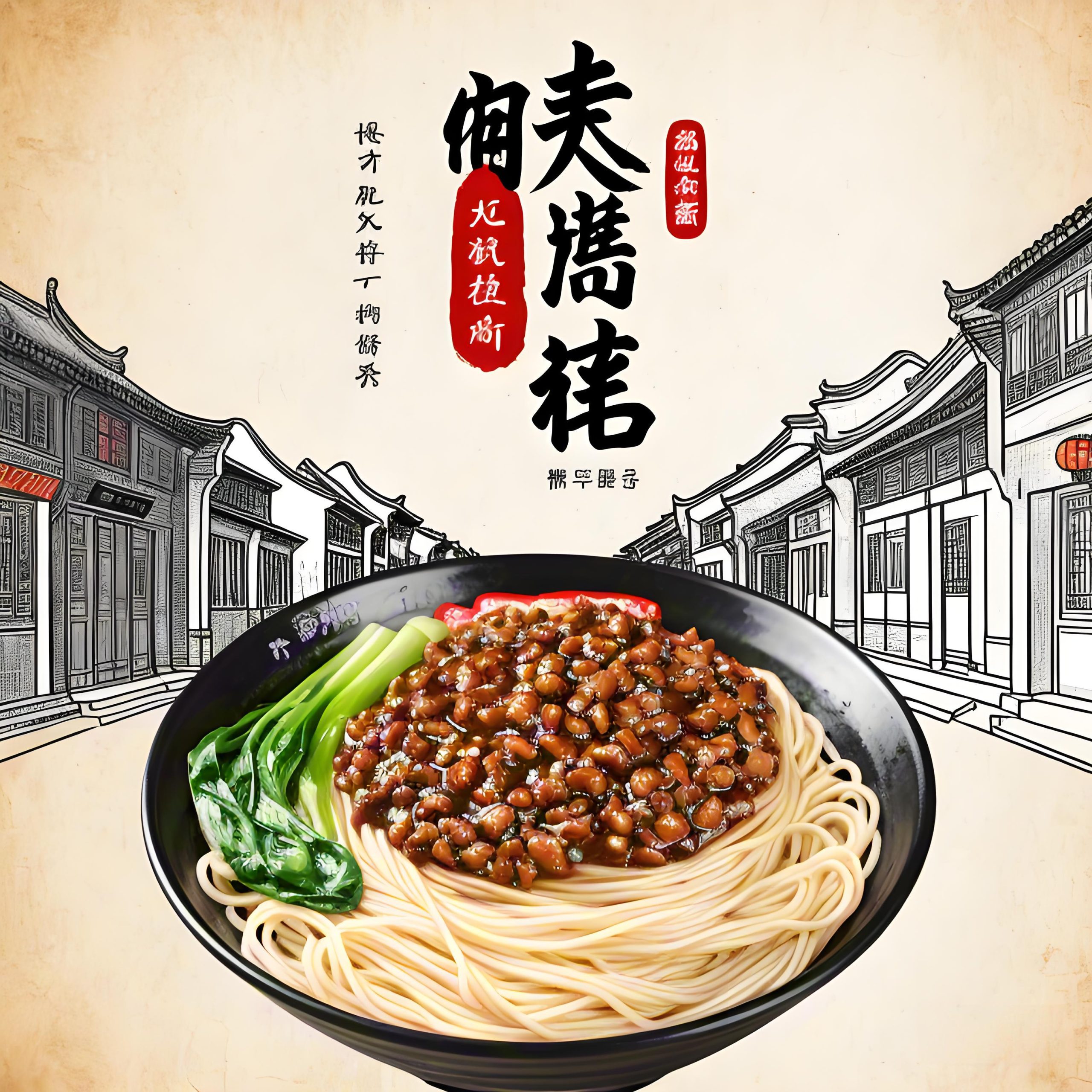

胡同深处的人间至味——老北京炸酱面里的乾坤

一、青砖灰瓦里的酱香密码

在钟鼓楼斑驳的日影下,挑着扁担的”面二爷”推开油光发亮的榆木门板,胡同里便飘起三十年如一日的炸酱香。这道被梁实秋称为”京华烟云之味”的面食,早在《燕京岁时记》中便有记载:”立夏食冷淘面,以青豆黄瓜佐酱,谓之’连夏面'”。前门打磨厂的老掌柜们至今记得,庚子年京城动荡时,各家灶台上那碗炸酱面,曾是乱世里最熨帖的安稳。

护国寺胡同的赵大妈,至今保留着祖传的”三伏晒酱”古法:头伏摘下的六月鲜黄豆,在青花瓷缸里与伏天的溽热角力,经七七四十九天自然发酵,蜕变成琥珀色的”伏酱”。这种与节气共舞的智慧,正如老舍笔下的北平:”在胡同的皱纹里,藏着千年古都的呼吸。”

二、方寸灶台间的武林绝学

六必居黄酱与天源甜酱的黄金配比,是京城老饕心照不宣的江湖规矩。前门老字号”炸酱李”的第五代传人李明启,至今恪守”温油下酱”的铁律:当花生油在铁锅烧至蟹眼泡时,将肥瘦相间的五花肉丁推入锅中,待肉香与酱香在文武火的交替中达成微妙平衡,才算炼就那口”酱不沉底、油不浮面”的绝品炸酱。

菜码的讲究更见真章:春天掐青蒜苗尖儿要带露水,夏至的青豆须现剥现焯,霜降后的白菜心须保留三层嫩叶。在什刹海畔的”面张儿”店里,七十八岁的张师傅仍用祖传的紫铜刨子切黄瓜丝,他说:”这刨子光绪年间打的,切出来的丝儿能透光,拌面时才能裹得住酱。”

三、碗底春秋里的市井哲学

正午的南锣鼓巷面摊前,穿对襟褂子的老北京讲究”先码后面”:将青豆、豆芽、萝卜丝等八样菜码在碗沿摆出”八卦阵”,中间浇上赭石色的炸酱,最后才放入过水三遍的”小把儿抻面”。这仪式般的吃法,暗合《周易》”八卦相荡”的玄机,又带着天子脚下特有的讲究劲儿。

国子监街的”面王”刘振海,独创”四季炸酱”的学问:春配香椿增鲜,夏添苦瓜败火,秋调蟹黄提味,冬入松茸添香。他的面案上常年摆着本翻烂的《随园食单》,扉页上写着:”一碗面里见山河,半勺酱中藏春秋。”

四、时代浪潮中的味觉乡愁

1980年代,留学日本的”炸酱面大王”王守义将铜锅快煮技术引入制作,让面条的弹性提升三成;新世纪初,米其林厨师在TRB餐厅推出黑松露炸酱面,用勃艮第红酒替代黄酱,却在老北京圈引发”离经叛道”的争议。五道营胡同的网红面馆”酱局”,最近正用全息投影重现民国面摊场景,食客扫码即可看到虚拟掌柜讲解炸酱哲学。

在CBD的玻璃幕墙间,外卖骑手保温箱里的炸酱面正进行着分子料理式的进化:真空锁鲜的面条、分装冻干的菜码、氮气封存的炸酱。但那些胡同拆迁户的阳台上,仍飘荡着煤球炉熬酱的烟火气——八旬的吴奶奶每周给儿子送自制炸酱,总念叨:”高压锅熬的酱没魂儿,得用砂锅慢煨才出香。”

五、酱香不散的文明切片

从故宫修缮匠人的铝饭盒,到簋街夜店青年的解酒良方;从梅兰芳戏装未卸时的宵夜,到冬奥会志愿者的工作餐,炸酱面始终是北京最平等的滋味。在通州城市副中心建设工地,河南籍工长老李发明了”豫式改良版”:在炸酱里加荆芥,就着大蒜吃面,他说:”这味儿,比俺老家的烩面还得劲!”

英国汉学家扶霞在《鱼翅与花椒》中写道:”北京炸酱面是味觉上的紫禁城,每个细节都暗藏文明的密码。”如今,这道穿越六百年的平民美食,正在全球化的味蕾版图上开疆拓土:纽约唐人街的面馆用区块链技术追溯黄豆产地,巴黎左岸的餐厅推出鹅肝炸酱面,东京银座的拉面之神田村隆竟在酱油拉面里加入甜面酱元素。

【尾声】

当暮色染红景山万春亭的飞檐,胡同深处又响起”炸酱面嘞——”的吆喝。这声音穿过元大都的市集、明清的城墙、新时代的霓虹,将散落在时间褶皱里的故事烩成一碗。筷头挑起的不只是麦香与酱香,更是这座城市的记忆与心跳——那些在拆迁废墟里坚守的老灶台,在智能厨房中革新的手艺人,在异国他乡复刻乡愁的游子,共同守护着这份永不褪色的人间烟火。